むくみと舌の関係は、じつは深く結びついています。

私自身、昔からむくみやすく、特に疲れると顔や足がパンパンになるのが悩みでした。

東洋医学では、舌の状態で体の体調がわかる「舌診」というものがあります。

当時の私は舌がむくんで歯形がついている、舌苔も白くて厚く、体内に余分な水分が溜まっている状態。

むくみの原因となる余分な水分を出すためには、体を温め、代謝を促す食材が効果的ですよ。

「気虚」と「脾」の働き

気(き)

体を巡るエネルギーのようなもので、生命活動の原動力です。気の不足を「気虚(ききょ)」と呼びます。

脾(ひ)

消化吸収や水分代謝を司る重要な臓器と考えられています。飲食物から「気」「血」「津液(しんえき:水分)」を作り出し、全身に巡らせる役割を担っています。

東洋医学では、むくみの原因として「気」の不足、特に「脾」の働きの低下が大きく関係していると考えます。

脾の働きが弱くなると、飲食物から十分なエネルギーや水分を作り出せなくなったり、水分をうまく巡らせたり、排泄する力が衰え、結果として水滞を引き起こします。

気虚の人は、疲れやすく、胃腸の調子を崩しやすかったり、むくみやすい傾向があります。

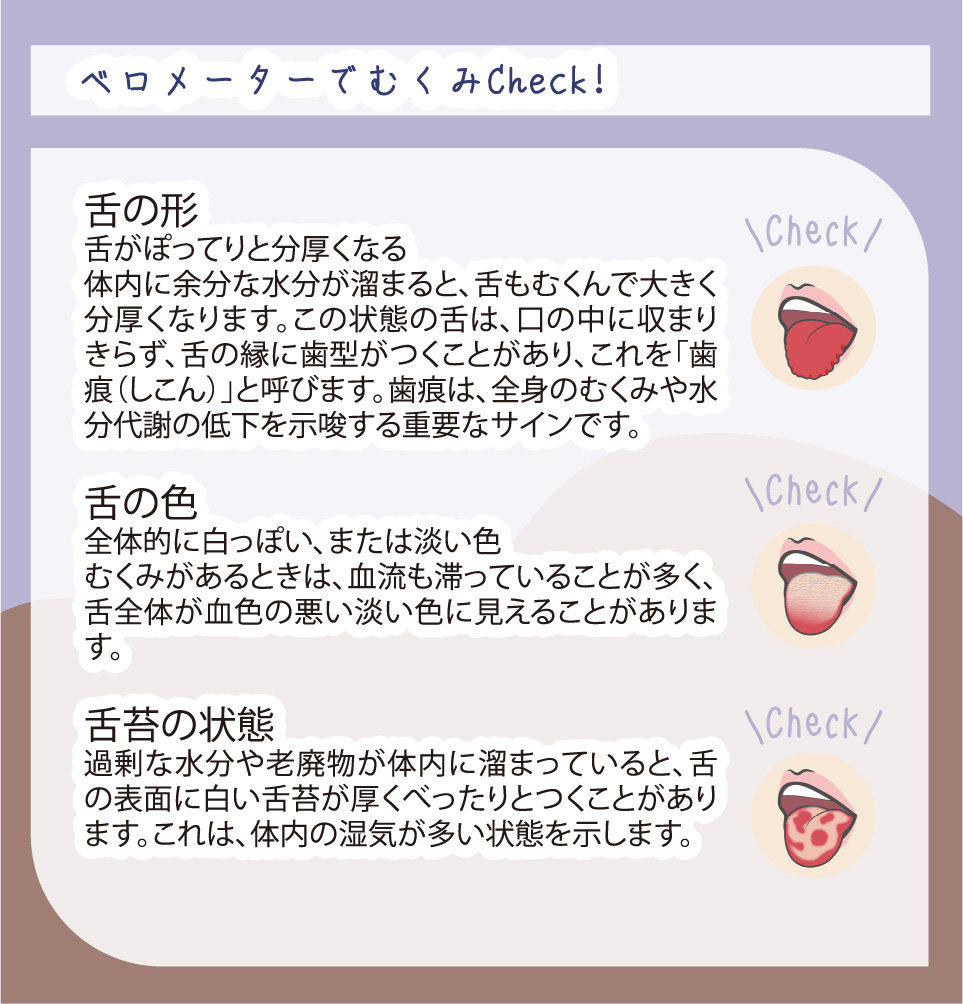

ベロメーターチェック

舌は脾臓(ひぞう)や胃につながっているため、身体の不調がサインとなって現れやすい部位です。また、粘膜で覆われ、血管がたくさん通っているので、血流や体内の水分量の変化がわかりやすいともいわれています。舌のむくみは、体内の水分代謝の異常や、それに伴う様々な不調と関連しています。

※舌診では、舌の色、舌苔の状態、舌の形、舌の裏の血管などを観察し、総合的に判断します。気になる症状がある場合は、専門家(漢方医や鍼灸師など)に相談することをお勧めします。

レシピ

やまいもとカボチャのグラタン

①カボチャ1/4個と長芋10cmは一口大に切ってから耐熱皿に移し、ラップをして500Wで3分レンジで加熱する。

②ベーコン2枚は4等分に切って、①と一緒にバター5gを溶かしたフライパンで炒めて塩こしょうで味をつける。

③グラタン皿に標準通りに茹でたマカロニ20gと②を入れ、ホワイトソース、粉チーズ各お好み量とパン粉大さじ2程度をかけてからトースターで20分程度焼いて完成。

カボチャと山芋は、どちらも脾の働きを助ける代表的な食材です。カボチャは甘みがあり、気を補います。山芋は消化を促進し、栄養の吸収を助けるので、胃腸を労わりながら、むくみ改善にアプローチします。

緑豆入りタコライス(4人分)

①緑豆30gはサッと水で洗い、豆が指で潰れるくらいの固さになるまでたっぷりのお湯で煮る。

②玉ねぎ1個はみじん切り、ミニトマト8個は4等分に切る。

③フライパンで豚ひき肉150gを炒め、赤身がなくなったら、玉ねぎを入れてさらに炒め、しんなりしてきたら緑豆とケチャップ、中濃ソース各大さじ3とカレー粉小さじ1を加えて軽く炒める。

④皿に盛ったご飯の上に、ちぎったグリーンリーフ適量と③のひき肉、トマトを散らして完成。

緑豆は体内の余分な水を巡らせて、尿として排出するのを助けます。とくに、体に熱がこもっているタイプのむくみ(尿の色が濃い、出が悪い、体にほてりがあるなど)におすすめです。体を冷やす作用が強いため、胃腸が弱い方や冷え性(寒証)の方は食べ過ぎに注意が必要ですよ。

こんにちは、健康管理士の松元です。小学生の息子はスナック菓子大好き盛り。そうなると、食事での栄養バランスがより一層体をつくる要になっていきます。我が家での食事で気をつけている点、旬の食材をつかったおすすめの料理と、お役立ち情報などを発信できればと思います。