健康診断では「腎臓の数値が少し気になりますね」と指摘されたし、いろんなところの調子が悪い。

実はこれらの不調は別々のようでいて腸の状態と深く関わっています。腸内環境が乱れると老廃物の処理に負担がかかり、腎臓の働きにも影響が出やすくなります。

腸は脳をはじめ、体中の臓器と情報をやりとりしていて、お互いに影響し合っています。腸と腎臓も、体の健康を支える「仲間」のような存在です。

腸を整えることは、お腹の調子だけでなく全身の若々しさを保つ近道でもあります。毎日の食事から、腸をいたわることを意識してみませんか。

– 目次 –

「腎臓」を守り育む腸の力

慢性腎臓病(CKD)と腸内環境の密接な関係

腎臓病のリスクを招く高血圧と腸内マイクロバイオータの意外な関係

腸から始める腎臓ケア

腎臓にやさしいプレバイオティクスたっぷりの簡単レシピ

「腎臓」を守り育む腸の力

腎臓は、私たちの体にとって「縁の下の力持ち」です。

血液をろ過して老廃物や余分な水分を体外に排出し、体内の水分量や電解質のバランスを保つなど、生命維持に欠かせない重要な役割を担っています。しかし、腎臓は病気が進行しても、なかなか自覚症状につながりません。

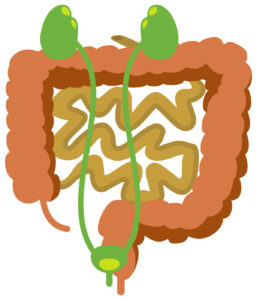

この「沈黙の臓器」である腎臓も、腸と深く関わり合っていることが、近年「腸腎相関」として注目を集めています。

慢性腎臓病(CKD)と腸内環境の密接な関係

腎臓病は一度発症すると完治が難しいことが多く、特に「慢性腎臓病(CKD)」は、日本だけでなく世界中で患者数が増加している深刻な問題です。

CKDが進行すると、体のだるさ、むくみ、貧血などの様々な症状が現れ、最終的には透析や腎移植が必要になることもあります。

最新の研究では、このCKDの発症や進行に、私たちの腸の中にすんでいる細菌や酵母などの微生物の集まりである腸内マイクロバイオータのバランスの乱れ(ディスバイオシス)が大きく関与していることが明らかになってきました。

CKD患者さんの腸内では、悪玉菌が増え菌の種類が減少し多様性が低下するディスバイオシスが起こっていることが多く、これが腎臓の機能に悪影響を及ぼしていると考えられています。

腸内細菌の中には、尿毒素と呼ばれる有害物質を産生するものがあります。健康な腎臓であればこれらの尿毒素は適切に排泄されますが、腎臓の機能が低下すると、体内に蓄積し、さらに腎臓の負担を増やすという悪循環に陥ってしまうのです。

この尿毒素は、腎臓だけでなく全身の様々な臓器にも悪影響を及ぼすことが分かっています。

腎臓病のリスクを招く高血圧と腸内マイクロバイオータの意外な関係

高血圧は、腎臓病の主要なリスク因子の一つであり、心血管疾患の原因ともなります。この高血圧にも、腸内マイクロバイオータが深く関わっていることが分かってきました。

腸内細菌が産生する物質の一つに「トリメチルアミンN-オキシド(TMAO)」というものがあります。このTMAOは、血中の濃度が高いと動脈硬化や心血管疾患のリスクを高めることが指摘されています。

高血圧の患者さんでは、腸内マイクロバイオータのバランスが乱れ、このTMAOの血中濃度が高い傾向にあることが報告されており、腸内環境の改善がTMAOレベルの低下につながる可能性が示唆されています。

さらに、特定の大豆イソフラボン由来の成分が、腸内マイクロバイオータの働きを通じて、高血圧や動脈硬化の予防に効果がある可能性も、マウスを用いた研究で報告されています。

腸から始める腎臓ケア

腎臓の健康を保つためには、腸内環境を整える「腸活」が非常に有効なアプローチとなります。

特に、食物繊維やオリゴ糖などの「プレバイオティクス」(腸内の善玉菌の餌となる成分)を積極的に摂取することは、腸内マイクロバイオータを改善し、腎臓病の進行を遅らせる可能性が期待されています。

『ごぼうとにんじんのやさしいきんぴら』

【材料】(2人分)

ごぼう:1/2本にんじん:1/2本

ごま油:小さじ1

醤油:小さじ2

みりん:小さじ2

白ごま:少々

【作り方】

1⃣ごぼうとにんじんを細切りにし、水に軽くさらす。

2⃣フライパンにごま油を熱し、野菜を炒める。

3⃣醤油とみりんで味付けし、最後に白ごまをふる。

👉 食物繊維(プレバイオティクス)たっぷり、ごま油で風味よく。

腎臓は「沈黙の臓器」ゆえに、自覚症状が出にくいからこそ、日々の生活の中で腸内環境を意識したケアを継続することが何よりも大切です。腸を整えることで、腎臓への負担を減らし、いつまでも元気で活動的な毎日を送るための長寿の鍵を手にしましょう。

こんにちは、健康管理士・腸内環境管理士の中谷です。三姉妹の母で、毎日にぎやかに過ごしています。楽しみは美味しいお酒と観葉植物を育てること。美酒を作る発酵の力と、植物が持つ癒しのパワーを日々実感中です。植物で大切なのは根っこですが、人間にとっての根っこは腸。腸にまつわるお話や、健やかに過ごすヒントなどをお届けします。ぜひ、ご一読いただければ幸いです。