「腸活」という言葉をよく耳にするようになりましたが、その重要性は今に始まったことではありません。

古代ギリシャの賢人ヒポクラテスは、すでに「すべての病は腸から始まる」という言葉を残しています。この言葉が示すように、腸は古くから私たちの健康の根源と考えられてきました。

腸は単に食べたものを消化するだけでなく、体全体の免疫機能や幸福感をもたらすホルモンの生成にも深く関わっている大切な臓器です。

しかし、腸はストレスの影響を受けやすく、ストレスを感じるとお腹の調子が悪くなる経験を、多くの人がしているのではないでしょうか。

腸内環境を整える「腸活」は、ストレスケアとも結びつきます。今回はストレスと腸の結びつきについて、お伝えします。

ストレスで感染症にかかりやすくなる?

強いストレスは私たちの腸内環境にも大きな影響を与えます。

1970年代、アメリカのNASAが打ち上げた宇宙ステーションでの研究で、宇宙飛行士の腸内環境が調べられました。極めて狭い空間で過ごすという心身の大きなストレスにより、宇宙飛行士の腸内細菌はバランスを崩れてしまいました。ビフィズス菌が減って代わりに大腸菌などの別の菌が増えたのです。

また、阪神・淡路大震災後の調査では、心身ともに大きなストレスを抱えた方々の腸で、普段は悪さをしないカンジダ菌というカビの一種が増えることが分かっています。カンジタ菌は免疫機能が低下すると起こる日和見感染の原因菌として有名です。

これらのことがらは、ストレスによって体の免疫力が下がると、普段は悪さをしない微生物が活発になり、感染症を引き起こしやすくしていることを示しています。

ストレスを感じるのは脳ですが、腸の動きと腸内環境に影響を与えることから、脳と腸は密接に関係していると考えられています。

なぜストレスで腸内環境が乱れるのか

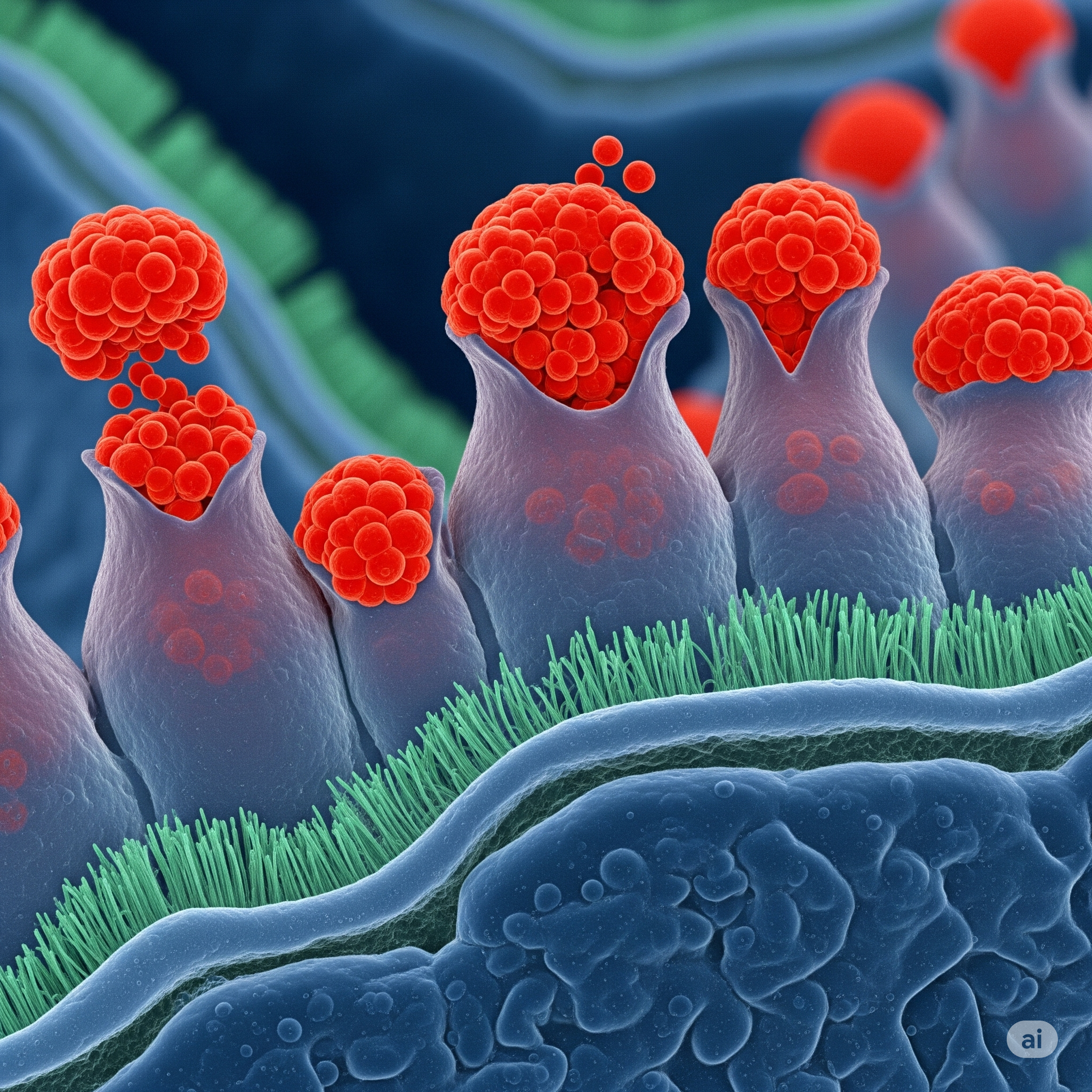

この画像は、小腸のリーベルキューン腺の基底部に位置するパネート細胞を高倍率で撮影した走査型電子顕微鏡画像イメージ(AI生成)です。細胞はピラミッド型で、先端の細胞質にαディフェンシンなどの抗菌ペプチドを含む大きな好酸性顆粒が密に詰まっている様子が確認できます。

私たちの腸には、パネート細胞という特別な細胞があり、体に悪い菌が入ってきたときに、その菌を退治する「αディフェンシン」という物質を素早く分泌します。不思議なことに、このαディフェンシンは腸の中にいる善玉菌にはほとんど影響を与えません。

しかし、ストレスを感じるとパネート細胞はこの分泌を減少させたり、機能不全を引き起こします。つまり、この仕組みがうまく働かないと、体内で悪い菌が増えて腸内細菌のバランスが崩れ、お腹の炎症などの病気が起きやすくなるのです。

ストレスをコントロールするには

どんな風に生活していてもストレスは避けられないものですが、コントロールしていくことが大切です。

適度な運動

ウォーキングやヨガなど、継続しやすいものが効果的です。運動はストレスホルモンを減少させ、気分を高めるエンドルフィンを分泌します。

十分な睡眠

睡眠不足はストレス耐性を低下させ、悪循環を生み出します。質の良い睡眠のために、就寝前のカフェイン摂取を控えたり、リラックスできる環境を整えたりすることが大切です。

マインドフルネス・瞑想

マインドフルネスや瞑想も有効な方法です。数分間でも呼吸に意識を集中させることで、心の平静を取り戻し、ストレスへの対処能力を高められます。デジタルデトックスの時間を設けることも、情報過多によるストレス軽減に繋がります。

趣味や好きなこと

趣味や好きなことに没頭する時間を作ることも重要です。友人との会話や、自然の中で過ごす時間も、リフレッシュ効果をもたらします。自分に合った方法を見つけ、日常に積極的に取り入れていきましょう。

腸を整えるヒポクラテスの教え

ストレスに負けない腸と身体のためには、まず毎日の食事を見直し、バランスの取れた食生活を送ることが何よりも重要です。

加えて、ストレスと上手に付き合い、適度な運動を取り入れ、十分な睡眠を確保することも、腸の健康には欠かせません。

今から2000年以上も前、「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスは、こんな言葉を残しています。

「すべての病気は腸から始まる」 「汝の食事を薬とし、汝の薬は食事とせよ」 「病気は食事療法と運動によって治療できる」

まさに、彼の言葉の通り、腸が健康に働くこと、そして腸を育むための食事と運動こそが、健康で楽しい人生を長く続けるための秘訣と言えるでしょう。

腸は、私たちの体と心の健康を支える大切な臓器です。日々の生活の中で、ぜひご自身の腸を大切にいたわりましょう。

こんにちは、健康管理士・腸内環境管理士の中谷です。三姉妹の母で、毎日にぎやかに過ごしています。楽しみは美味しいお酒と観葉植物を育てること。美酒を作る発酵の力と、植物が持つ癒しのパワーを日々実感中です。植物で大切なのは根っこですが、人間にとっての根っこは腸。腸にまつわるお話や、健やかに過ごすヒントなどをお届けします。ぜひ、ご一読いただければ幸いです。