「最近、疲れが取れにくくなったな」「健康診断の結果が少し気になる…」「何となく体調がすっきりしない日が増えた…」

50代、60代、そして70代と、年齢を重ねるごとに私たちの体は変化していきます。若い頃と同じように無理がきかなくなったり、これまで気にしなかった体のサインを感じることも増えるでしょう。

ふと立ち止まって、ご自身の健康について考える時間が増えた方もいらっしゃるかもしれません。それは後ろ向きなことではなく、自分の体と心の声に耳を傾ける大切な機会です。

今回ご紹介する「予防医学」は、病気になってから治療するのではなく、病気になる前に、あるいは病気が悪化する前に積極的に手を打つという、非常に前向きな考え方。

日々の食事、運動、心の持ち方、そして定期的な体のチェック、これらすべてが健やかな未来を自分でつくり出すための大切な知恵であり、行動です。

ご自身の状態を「自分ごと」として捉え「予防医学」により能動的にケアしていくことで、人生の後半をより豊かに、より活動的に過ごすための土台を築いてみませんか。

– 目次 –

予防医学ってどんなこと? その深掘り

今日からできる! 予防医学の3つの柱を深掘り

1. 健やかな体を育む「食生活」

2. 心と体を動かす「運動習慣」

3. 心穏やかに過ごす「心の健康」

定期的な「チェック」と「かかりつけ医」の重要性

健やかな未来をデザインする

予防医学ってどんなこと? その深掘り

「予防医学」と聞くと、少し専門的でむずかしく感じるかもしれません。

しかし、本質は非常にシンプルで「健康寿命を延ばす」こと。単に長生きするだけでなく、元気で自立した生活を送れる期間を最大限に長くすることを目指します。

では、具体的にどのような「予防」があるのでしょうか? 予防医学には、大きく分けて3つの段階があります。

一次予防:病気にならないための予防

病気が発生するのを未然に防ぐ段階です。

たとえば、インフルエンザの予防接種を受けること、食生活に気をつけバランスの取れた食事を摂ること、適度な運動を習慣にすること、禁煙すること、適切な体重を維持することなどがこれにあたります。

これらは、健康な人がさらに健康を維持し、病気のリスクを低減するための最も基本的なアプローチです。日々の生活習慣が、まさにこの一次予防の鍵を握っています。

二次予防:病気を早期発見・早期治療するための予防

病気が発症していても、まだ自覚症状がないか、ごく軽微な段階で発見し、早期に治療を開始することで、病気の進行を防いだり、重症化を避けたりする段階です。

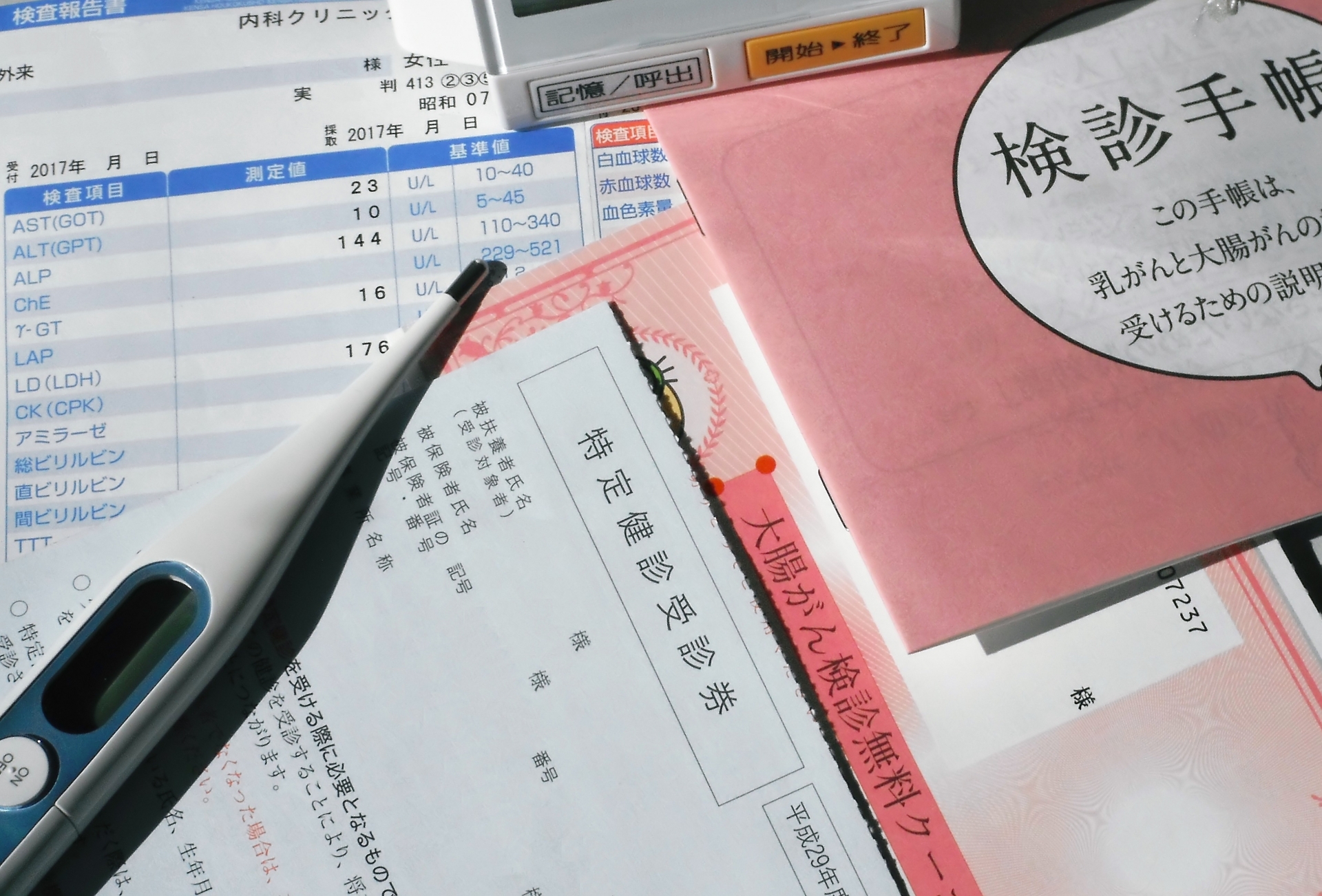

具体的には、定期的な健康診断、がん検診(乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診など)、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の早期発見のための血液検査などがこれにあたります。

「早期発見・早期治療」という言葉の通り、迅速な対応がその後の予後を大きく左右します。

三次予防:病気の悪化を防ぎ、社会復帰を支援するための予防

すでに病気を発症してしまった方が、病気の悪化を防ぎ、再発を予防し、社会生活への復帰を支援するための段階です。

例えば、脳卒中後のリハビリテーション、糖尿病患者さんの合併症予防のための食事指導や運動療法、心臓病患者さんの再発予防のための生活指導などが挙げられます。

病気と診断されたとしても、それ以上悪くならないように、あるいは元の生活に近づけるように努力することも、立派な予防医学の一環なのです。

この3つの段階すべてにおいて、自分自身でできること、医療機関と協力してできることがあります。

日頃から一次予防と二次予防に積極的に取り組むことで、その後の人生の質を大きく向上させることが可能です。

今日からできる! 予防医学の3つの柱を深掘り

では、具体的にどんなことを始めれば良いのでしょうか? 予防医学の具体的な実践は、主に3つの柱に集約されます。どれも今日から少しずつ、ご自身のペースで取り入れられることばかりです。

1. 健やかな体を育む「食生活」

私たちの体は、食べたものでできています。細胞一つ一つが、口から入れた栄養素をもとに新しく生まれ変わっています。バランスの取れた食生活は、病気に負けない体をつくる土台であり、美しさや心の安定にも繋がります。

彩り豊かな「皿の上の虹」を意識する

食事の際に、赤、黄、緑、紫、白といった様々な色の野菜や果物を意識して取り入れましょう。

色鮮やかな食材には、それぞれ異なる種類のビタミン、ミネラル、そして「ファイトケミカル」と呼ばれる抗酸化物質が豊富に含まれています。ファイトケミカルは、細胞の老化を防ぎ、免疫力を高める働きが期待されています。

「まごわやさしい」の知恵を食卓に

日本の伝統的な食文化が持つ知恵を凝縮した言葉「まごわやさしい」を参考にしてみましょう。

- まめ(納豆、豆腐、味噌など):良質な植物性タンパク質、食物繊維

- ごま(ごま、ナッツ類):不飽和脂肪酸、ミネラル、ビタミンE

- わかめ(わかめ、ひじき、昆布など海藻類):食物繊維、ミネラル(ヨウ素、カルシウム)

- やさい(旬の野菜):ビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカル

- さかな(青魚など):良質な動物性タンパク質、DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)

- しいたけ(きのこ類):食物繊維、ビタミンD、免疫力アップ

- いも(じゃがいも、さつまいもなど):炭水化物、食物繊維、ビタミンC これらの食材をバランス良く取り入れることで、自然と多様な栄養素が摂れ、腸内環境も整いやすくなります。

加工食品や糖質の摂りすぎに注意

便利で美味しい加工食品ですが、塩分、脂質、添加物が多い傾向にあります。

また、菓子パン、清涼飲料水、お菓子などに含まれる「隠れ糖質」も要注意です。これらの過剰摂取は、糖尿病や肥満、高血圧などの生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、体の炎症を引き起こす原因にもなりかねません。

できるだけ素材そのものの味を活かした食事を心がけ、ゆっくりとよく噛んで食べましょう。

2. 心と体を動かす「運動習慣」

「もう年だから激しい運動は無理…」と諦めていませんか? 大切なのは、無理なく「続ける」ことです。座りがちな生活は、肥満だけでなく、骨密度低下、筋肉量減少、認知機能低下など様々な健康リスクを高めます。

「座りすぎ」を意識的に減らす

テレビを見ながら軽く足踏みをする、CM中に立ち上がって伸びをする、電話中に歩き回るなど、日常生活の中でこまめに体を動かす工夫をしましょう。

ウォーキングは最強のアンチエイジング

1日30分程度のウォーキングから始めてみましょう。ただ歩くだけでなく、少し早足にしたり、腕を大きく振ったり、背筋を伸ばしたりすることで、より効果が高まります。

ご近所の散策、公園の緑の中、あるいはデパートを歩くのでもOK。景色を楽しみながら歩くことで、気分転換やストレス解消にも繋がります。

歩数計アプリなどを活用して、目標を設定するのも良いでしょう。

筋力トレーニングで「貯筋」する

加齢とともに減少する筋肉量を維持・増加させることは、代謝アップ、転倒予防、そして活動的な毎日を送るために不可欠です。

スクワット(椅子からの立ち上がりでも可)、腕立て伏せ(壁を使った軽いものから)、腹筋運動など、自宅で簡単にできる自重トレーニングから始めてみましょう。

テレビを見ながら、料理の合間など、「ながら運動」を取り入れるのもおすすめです。週に2~3回、10~15分でも継続すれば、着実に効果を実感できます。

ストレッチと柔軟体操でしなやかな体を

毎日のストレッチは、血行促進、肩こりや腰痛の緩和、関節の可動域を広げ、怪我の予防にも繋がります。

お風呂上がりや寝る前など、体が温まっている時にゆっくりと行いましょう。無理に伸ばさず、心地よいと感じる範囲で深呼吸しながら行うのがポイントです。

3. 心穏やかに過ごす「心の健康」

体の健康と同じくらい大切なのが、心の健康です。

ストレスは、自律神経の乱れを引き起こし、免疫力の低下や不眠、食欲不振、あるいは過食など、様々な形で体に影響を及ぼします。

「病は気から」という言葉もありますが、心の状態が体の健康に与える影響は計り知れません。

質の良い睡眠は心身の充電

1日7~8時間を目安に、十分な睡眠をとりましょう。質の良い睡眠は、日中の疲労回復だけでなく、記憶力の定着、免疫機能の維持、ホルモンバランスの調整など、全身の健康に不可欠です。

寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は避け、カフェインやアルコールの摂取も控えめに。寝室を快適な環境に整え、決まった時間に就寝・起床する習慣をつけることも大切です。

趣味や楽しみで「心の栄養」を補給

熱中できる趣味の時間、友人とのおしゃべり、孫と遊ぶ時間、自然に触れる機会など、心を満たし、リフレッシュできる時間を作りましょう。

楽しいと感じることは、ストレスホルモンの分泌を抑え、幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンやドーパミンの分泌を促します。

「自分を労わる時間」を持つ

忙しい毎日の中で、つい自分のことを後回しにしてしまいがちですが、意識的に「自分を労わる時間」を作りましょう。

ゆっくりお風呂に入る、好きな香りのアロマを焚く、温かいハーブティーを飲む、静かに瞑想するなど、心が落ち着く時間を持つことが、ストレス軽減につながります。

完璧を目指さない「心のゆとり」

何事も完璧にこなそうとすると、かえってストレスになります。時には「まあいいか」と肩の力を抜くことも大切です。

自分に厳しすぎず、時にはご褒美をあげたり、頑張った自分を認めたりすることで、心のゆとりが生まれます。

困ったときは遠慮なく頼る

一人で抱え込まず、家族や友人、地域の人々、あるいは専門家(医師、カウンセラーなど)に相談する勇気も大切です。

社会とのつながりを保つことは、心の健康を維持する上で非常に重要です。

定期的な「チェック」と「かかりつけ医」の重要性

どんなに素晴らしい生活習慣を実践していても、私たちの体は変化し続けます。だからこそ、定期的な健康診断や各種がん検診は、予防医学の二次予防において非常に重要です。

「異常が見つかったら怖い」「忙しいから後回しに…」その気持ちもよくわかります。しかし、ほとんどの病気は早期に発見し、早期に治療を開始できれば、完治したり、進行を遅らせたりすることが可能です。

特に、自覚症状が出にくい生活習慣病やがんなどは、定期的な健康診断で早期発見されケースが多いのです。

年に一度は「健康チェックの日」に

特定健診や職場の健康診断は必ず受けましょう。結果をもとに、ご自身の体の状態を把握し、生活習慣を見直すきっかけにしてください。

女性特有のがん検診も忘れずに

乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診など、年代に応じて推奨される検診は積極的に受診しましょう。地域の検診情報やクーポンなども活用してください。

「かかりつけ医」を持つことの安心感

普段から気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つことは、いざという時に大きな安心感につながります。小さな体の不調でも気軽に相談できる関係性を築くことで、早期発見・早期治療に繋がりやすくなります。

かかりつけ医は、あなたの健康状態を継続的に把握し、適切なアドバイスや専門医への紹介をしてくれる、頼れるパートナーです。

健やかな未来をデザインする

予防医学は、決して難しく、我慢ばかりを強いるものではありません。むしろ、ご自身の体と心の声に耳を傾け、大切に労わるための「セルフケア」であり、「未来への投資」です。

人生100年時代と言われる今、病気に怯え不安を抱えながら過ごすのではなく、ご自身の健康に積極的に向き合い、笑顔あふれる毎日を過ごしませんか?

今日からできる小さな一歩が、数年後、数十年後の大きな健康と喜びに繋がるはずです。あなたの健康にとって、あなた自身が最高の主治医なのですから。

こんにちは、健康管理士・腸内環境管理士の中谷です。三姉妹の母で、毎日にぎやかに過ごしています。楽しみは美味しいお酒と観葉植物を育てること。美酒を作る発酵の力と、植物が持つ癒しのパワーを日々実感中です。植物で大切なのは根っこですが、人間にとっての根っこは腸。腸にまつわるお話や、健やかに過ごすヒントなどをお届けします。ぜひ、ご一読いただければ幸いです。