6月4日は虫歯予防デーで、6月4日から10日は「歯と口の健康週間」です。

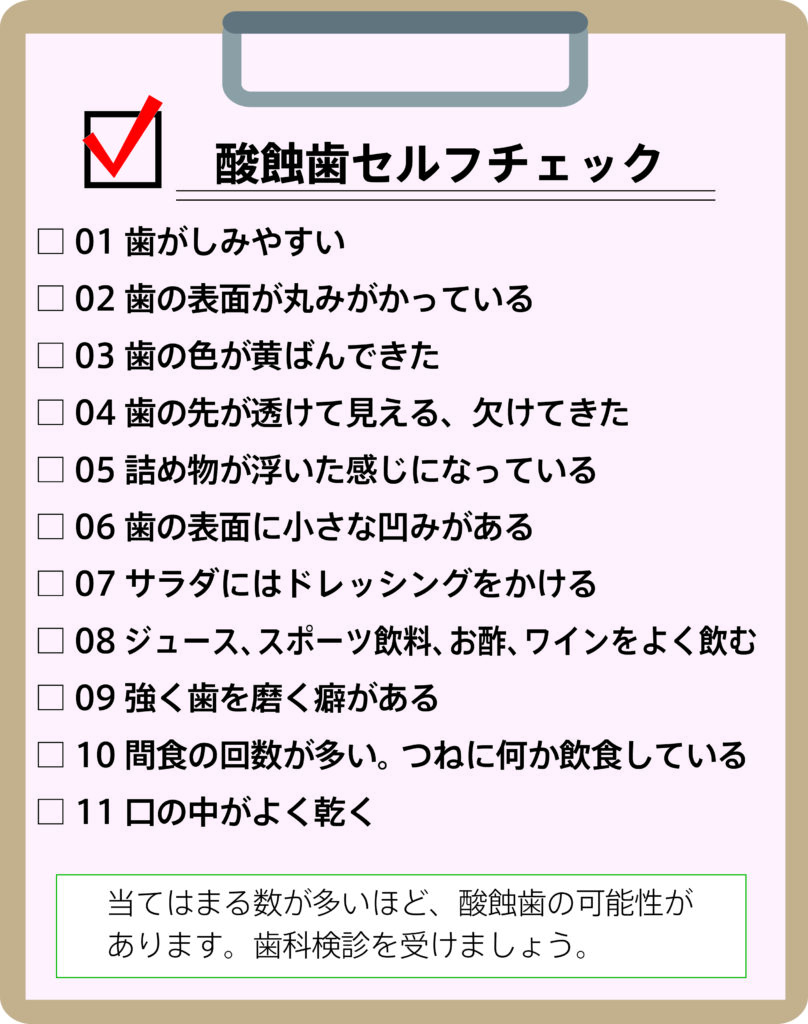

さて、虫歯とは別に、現在「酸蝕歯(さんしょくし)」という、より厄介な歯の問題が注目されています。

これは酸によって歯が溶ける現象で、歯周病、虫歯に次ぐ「第三の歯科疾患」とされています。

2015年に1108人を対象として行われた調査では、15歳から80歳までの約4人に1人が酸蝕歯を持っていることが示されました。では、なぜ酸蝕歯が起こり、どのように予防すべきなのでしょうか。

今回は2回に分けてお話しいたします。

歯が溶け出し、脆くなります

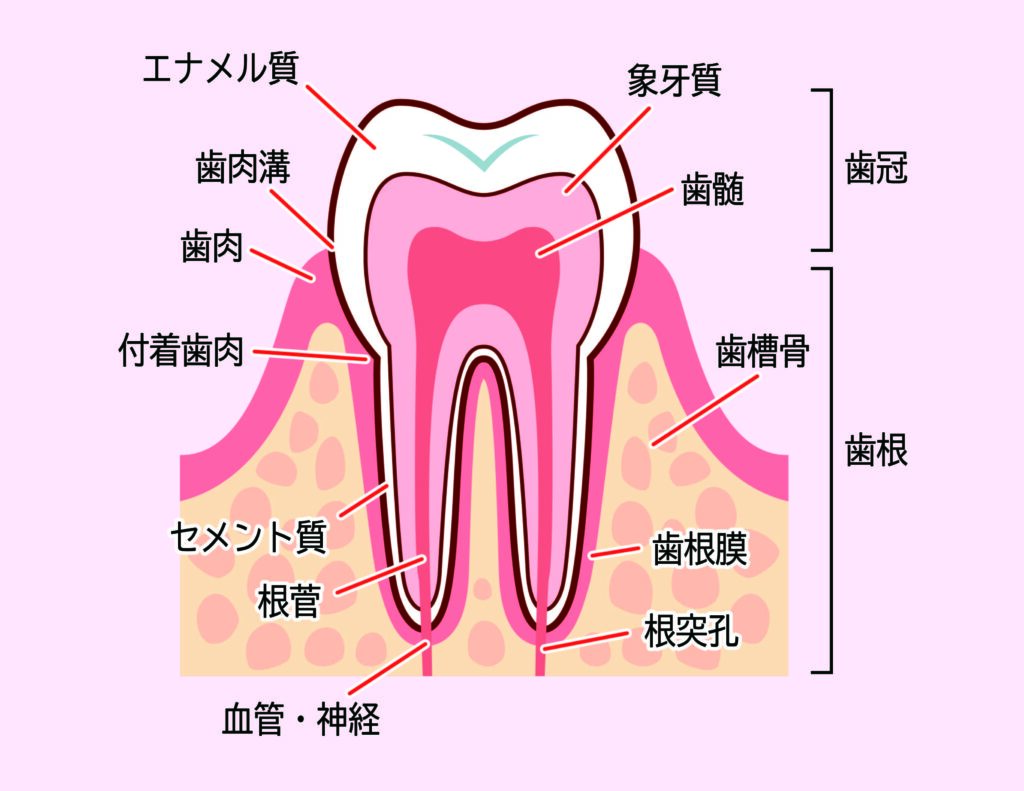

酸蝕歯は、酸性の飲食物を摂取することによって歯が溶け出す現象です。歯科の専門用語では「脱灰(だっかい)」と呼ばれ、歯のエナメル質からリン酸カルシウムの結晶が溶け出すことを意味します。

この症状は非常にゆっくりと進行するため、以前は大人になれば誰もがなるものと考えられていました。しかし、食生活の変化などにより、子供でも酸蝕歯が見られるようになってきています。

口が渇く現代人は要注意!

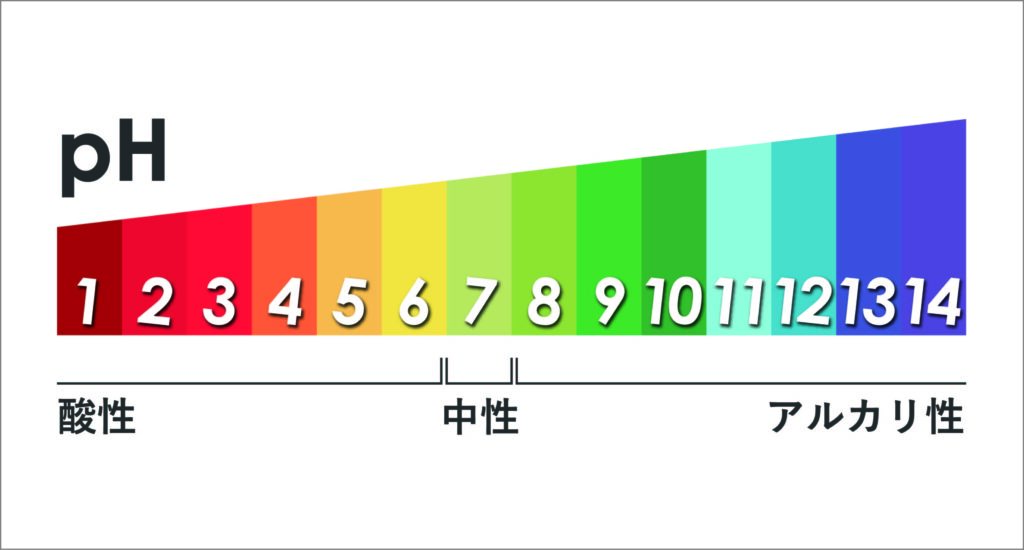

飲食物は、pH値で酸性かアルカリ性かを測定できます。pH値は数字が小さいほど酸性が強く、大きいほどアルカリ性が強くなります。

口の中は通常pH 6.8~7で、弱酸性から中性の範囲にあります。口内に唾液がしっかり分泌されていれば、酸を洗い流して中和してくれるため、問題ありません。しかし、酸性の飲食物ばかり摂ると、口の中がpH 5.5以下の酸性になってしまいます。

この状態が続くと歯の表面を覆っているエナメル質は脱灰し、酸蝕歯を引き起こしてしまいます。

この状態が続くと歯の表面を覆っているエナメル質は脱灰し、酸蝕歯を引き起こしてしまいます。

現代人は慢性的に唾液の分泌が低下して、ドライマウスに悩む人が増えています。これも酸蝕歯の増加に拍車をかけていると考えられています。

サプリメント・薬の危険な服用法

サプリメントや薬には、胃や腸で作用させるために内服型カプセルの製品が多くあります。

このカプセルを歯でかみ砕いたり、分解して中身だけを服用するという人がいます。これは医学的にも歯の健康からみても非常に危険です。

このような方法を選ぶ理由としては、唾液分泌の減少や嚥下能力の低下により、カプセルが飲み込みにくいと感じている高齢者や、効果が早く現れると勘違いされている人にみられます。

このような方法を選ぶ理由としては、唾液分泌の減少や嚥下能力の低下により、カプセルが飲み込みにくいと感じている高齢者や、効果が早く現れると勘違いされている人にみられます。

しかし、サプリメントや薬の形状には意味があります。コーティングされた錠剤やカプセル内の薬剤・薬液は強酸性の場合もあり、かみ砕いたりして口内に長く留めることで歯を溶かしてしまう可能性があるのです。

例えば、ビタミンC(アスコルビン酸)の錠剤や鎮痛解熱剤のアスピリン、うがい薬のイソジン(ポピドンヨード)なども酸性で、誤った服用方法によって酸蝕歯を悪化させることがあります。

サプリメントや薬は指定された方法で正しく服用することが重要です。自己判断や勘違いによる誤った服用方法は、歯にも悪影響を及ぼしますので注意が必要です。

サプリメントや薬は指定された方法で正しく服用することが重要です。自己判断や勘違いによる誤った服用方法は、歯にも悪影響を及ぼしますので注意が必要です。

次回は食べ物のペーハーと予防法についてお話しいたします。

健康管理士の松渓(マッケイ)と申します! 若い頃はスキー三昧の日々を送っていましたが大ケガをして引退。そこから健康のありがたみに目覚めました。皆さまの日々の暮らしに「ちょっと役立つ」情報を随時発信していきますので、参考にしていただければ幸いです。

残念ながら、25年ほど健康関連の業界に身をおく私からすると、世にあふれる健康情報の中には「?」と首をかしげたくなる内容も。そのため、つい辛辣な言葉もでてしまうことがあると思いますが、どうかご容赦くださいませ。